Noticias

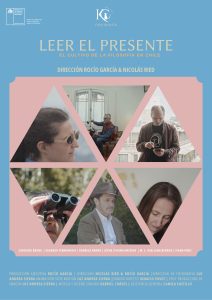

El pasado 28 de junio se estrenó el proyecto audiovisual «Leer el presente: el cultivo de la filosofía en Chile», dirigido por Rocío García y Nicolás Ried. En él participaron Miguel E. Orellana (UCH), Rodrigo Karmy (UCH), Eduardo Fermandois (UC), Ivana Perić (UDP), Carolina Bruna (UACH) y Aïcha Messina, directora del IDF. Cada uno de ellos protagonizó el relato de su propio pensamiento filosófico, con la voluntad, compartida por los directores, de renovar la forma en que podemos acercarnos y comprender la filosofía.

Nicolás Ried estuvo a cargo del estreno de «Leer el presente» en la UDP, y durante este tiempo también ha estado organizado otras actividades de extensión en el Instituto de Filosofía.

Nicolás es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Pensamiento Contemporáneo por la Universidad Diego Portales. Actualmente realiza el Doctorado en Filosofía de nuestro Instituto, preparándose para la estadía de cotutela en la Universidad Complutense de Madrid. En esta entrevista nos cuenta con mayor profundidad lo que implicó la cocreación de «Leer el presente» y la relación entre filosofía y cine a través de sus investigaciones.

Este semestre estuviste a cargo de la organización del Coloquio por los 40 años de la muerte de Foucault y la proyección del documental “Leer el presente: el cultivo de la filosofía en Chile”. Para el segundo semestre estás organizando la presentación de la Revista Pensamiento Político. ¿De qué forma crees que las actividades de extensión impactan en el quehacer académico tanto de estudiantes como de profesores?

R: Cada uno de esos eventos cumple una función en el contexto del trabajo universitario. El coloquio a propósito de los cuarenta años de la muerte de Michel Foucault fue una invitación a pensar de manera conjunta la obra de un autor polémico, tanto por las consecuencias políticas de sus ideas, como también por su rol como intelectual de izquierda crítico de la izquierda militante. Uno de los primeros comentarios que recibimos al anunciar este coloquio vino de parte de una persona que, desde el anonimato, comentó que Foucault era un “pedófilo”. A mi parecer, el rol de la universidad -y en especial el de la filosofía académica- consiste precisamente en abrir la conversación y dialogar hasta el final, como nos ha enseñado Platón que hizo Sócrates. Los insultos sin fundamento equivalen a la violencia propia de sociedades donde la conversación con los vecinos no es habitual y donde los negocios no se cierran mirándose a los ojos. El rol de una actividad como esta es la de insistir, a pesar de todo, en el diálogo.

Otra muestra de ello fue el estreno de la serie de no ficción que dirigí junto a Rocío García Morales, “Leer el presente: el cultivo de la filosofía en Chile”, que pone en escena las ideas de algunas personas que desarrollan la labor filosófica en el país. Esta instancia sirvió para realizar algo que, a mí parecer, sólo lo logra el cine: reunir las miradas de una comunidad de personas en una imagen. La virtud de la imagen cinematográfica es que nos exige pensar en conjunto, entonces al salir de la función las y los presentes no paramos de conversar sobre los detalles y gestos que se expresaban en las ideas puestas en escena. Creo que es fundamental la constitución de comunidades y pensamiento conjunto en el trabajo universitario, contra la idea de una universidad neoliberal que busca separar el trabajo común, convertirlo en el campo de un especialista sordo y volverlo simple, sin matices, maniqueo, a fin de hacerlo mercantilizable.

Por último, tuve la oportunidad de dirigir el más reciente número de la revista Pensamiento Político, del Instituto de Filosofía (UDP). En este número, en mi calidad de director, realicé un experimento: el objeto central fue la relación entre el cine y la filosofía. No se trata de estudiar el arte cinematográfico desde la filosofía, como tampoco ilustrar ideas filosóficas con películas. La revista contiene artículos tradicionales, que alcanzan un nivel de creatividad muy profundo, como también contiene ejercicios de escritura realizados por personas que habitualmente no escriben, pero que están necesariamente ligadas al cine: le pedí a una actriz, a una directora, a un director y a un crítico que eligieran cada uno un par de fotogramas de una película que les fascine y que escribieran libremente a propósito de esas imágenes. El diseño de este número se basa en problematizar la relación política entre el cine y la filosofía, un vínculo que me parece sumamente importante para abrir de manera imaginativa nuestro cerrado presente. Creo que estas relaciones experimentales y no jerarquizadas entre las disciplinas pueden permitirnos imaginar de nuevo las formas políticas de nuestro presente. Seguimos ocupando lógicas y modelos propios de la realidad política del siglo XX, y eso nos sitúa ante una sociedad cerrada en términos de imaginación política.

Todas estas actividades (organización de un coloquio, proyección de una película y la publicación de una revista) son fundamentales en la labor universitaria. Sin ellas, la universidad se convierte en un lugar que dice ofrecer “pensamiento crítico”, pero en el fondo no hace mucho más que establecer una relación clientelar con los estudiantes. En el Instituto de Filosofía hacemos un notable esfuerzo por incrementar los espacios de pensamiento colectivo.

Respecto al documental “Leer el presente: el cultivo de la filosofía en Chile” que codirigiste junto a Rocío García, ¿cómo abordaron los distintos problemas que cada filósofo-personaje investiga, para poder unirlos, finalmente, en el relato del documental completo? ¿Qué otros desafíos se presentaron en el camino de la creación del documental?

R: El origen de este trabajo es la pregunta por el vínculo entre el cine y la filosofía, un asunto que a Rocío y a mí nos preocupa cotidianamente (a mí desde la filosofía, a ella desde el cine). Vimos mucho material relacionado a esta relación y lo que encontramos fue una inmensa mayoría de contenidos en los que se entrevista a una persona hablando de otro filósofo o filósofa, o bien clases de filosofía. Estas piezas suelen usar el dispositivo cinematográfico como un elemento sometido a la palabra, es decir que la imagen no juega un rol principal, es sólo un medio para informar sobre las ideas de algún pensador o pensadora. Nos decidimos a evitar hacer eso. La relación entre el cine y la filosofía no puede ser de sumisión de una a la otra: o bien, someter la imagen cinematográfica a lo que alguien diga sobre la filosofía; o bien, usar la imagen cinematográfica para ilustrar o ejemplificar una idea filosófica. Un ejemplo de esto segundo es el famoso trabajo de Slavoj Žižek, quien ejemplifica algunos conceptos del psicoanálisis o del marxismo con películas que han sido éxito de taquilla o que forman parte de lo que se denomina “cine de autor”. Para Žižek, la relación entre el cine y la filosofía es de explicación, mientras que a nosotras nos interesaba poner las ideas en escena y que esas ideas se expresaran no en un contenido o tema, sino en el propio lenguaje del cine, en su forma.

R: El origen de este trabajo es la pregunta por el vínculo entre el cine y la filosofía, un asunto que a Rocío y a mí nos preocupa cotidianamente (a mí desde la filosofía, a ella desde el cine). Vimos mucho material relacionado a esta relación y lo que encontramos fue una inmensa mayoría de contenidos en los que se entrevista a una persona hablando de otro filósofo o filósofa, o bien clases de filosofía. Estas piezas suelen usar el dispositivo cinematográfico como un elemento sometido a la palabra, es decir que la imagen no juega un rol principal, es sólo un medio para informar sobre las ideas de algún pensador o pensadora. Nos decidimos a evitar hacer eso. La relación entre el cine y la filosofía no puede ser de sumisión de una a la otra: o bien, someter la imagen cinematográfica a lo que alguien diga sobre la filosofía; o bien, usar la imagen cinematográfica para ilustrar o ejemplificar una idea filosófica. Un ejemplo de esto segundo es el famoso trabajo de Slavoj Žižek, quien ejemplifica algunos conceptos del psicoanálisis o del marxismo con películas que han sido éxito de taquilla o que forman parte de lo que se denomina “cine de autor”. Para Žižek, la relación entre el cine y la filosofía es de explicación, mientras que a nosotras nos interesaba poner las ideas en escena y que esas ideas se expresaran no en un contenido o tema, sino en el propio lenguaje del cine, en su forma.

En este sentido, nuestro principal problema siempre fue el de la forma. Desde ahí, nos propusimos realizar un trabajo cinematográfico con diferentes modos de pensamiento. Cada capítulo debía expresar una forma diferente, así que nos impusimos el emblema: a cada problema, su método. Entonces, cada capítulo, cada filósofo o filósofa, tendría un propio lenguaje cinematográfico. Así es como por cada uno diseñamos una forma. Por ejemplo, con Miguel E. Orellana Benado la forma era la de la gran república, expresada en el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde él hace clases. Miguel ha dedicado gran parte de su trabajo a la universidad y a la formación de personas jóvenes, al mismo tiempo que ha sido muy crítico con el rol de las universidades ante los fenómenos políticos contemporáneos. Entonces, hicimos una especie de documental del edificio de la Facultad de Derecho guiado por él, al mismo tiempo que pusimos en escena sus ideas sobre filosofía de la moral: en el pensamiento de Miguel hay una distinción muy bonita, entre vivir como valores y tratar como valores: uno vive como valores las creencias e ideas propias, mientras que está obligado moralmente a tratar como valores las creencias e ideas ajenas, de los prójimos lejanos. Es por eso que, junto con poner en escena el edificio de la universidad, mostramos algo de las prácticas cotidianas de Miguel, relacionadas a lo que él vive como valores. Con el tiempo, a medida que grabábamos, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo actuar a los protagonistas. Es por esto que le llamamos “no ficción” al trabajo, ya que no es documental (no estamos retratando la realidad sin intervenir en ella, como la mosca en la pared que observa a la familia cenar), pero tampoco es una ficción en donde las acciones se someten al guion. Fuimos creando una dimensión intermedia, en la que pasaban cosas que no esperábamos y que tampoco podíamos controlar. Creo que esa es la virtud del trabajo.

Tu tesis de doctorado está vinculada al cine, ¿nos puedes contar cómo tratas este cruce disciplinario desde la filosofía?

R: Así es. Estoy ya en la última fase de mi trabajo doctoral. Es una tesis interpretativa de las operaciones filosóficas de Gilles Deleuze, en especial dedicada a lo que he llamado “textos del cine” de ese autor. En sus textos del cine, compuestos por los famosos libros que publicó sobre la imagen-movimiento y la imagen-tiempo, además de los cursos y entrevistas que dedicó a ese asunto, Deleuze llevó adelante un gesto que en su momento suscitaba risas: decía que antes de responder a la gran pregunta “¿qué es la filosofía?”, había que dedicarse al cine. En efecto, los trabajos de Deleuze sobre el cine anteceden a su libro ¿Qué es la filosofía? de 1993, así que me interesó el tomarme en serio ese chiste según el cual el cine es la antesala de la última pregunta filosófica.

En el marco de la investigación, me propuse analizar los gestos filosóficos de Deleuze. Creo que, al menos, desde Nietzsche la filosofía no puede reducirse a un trabajo meramente exegético de los textos sin considerar los sutiles detalles del estilo en la escritura. No se trata de ir a buscar respuestas filosóficas fuera de las teorías, sino de comprender las teorías en su hábitat más amplio, que se juega en los silencios, en los modos de decir, en los lugares donde se dan los discursos y en las editoriales donde los libros se publican. Es una comprensión integral de la filosofía que nos permite salir de la pretendida literalidad de algunos autoras y autores; una literalidad que, creo, es también un síntoma de estos tiempos: la falta de humor y la ausencia de imaginación en nuestras sociedades es la máxima expresión de la decadencia civilizatoria.

Luego, descubrí que ya Deleuze usa el concepto de “gesto” en su propia obra: le da un lugar no estelar, pero preciso en Diferencia y repetición y ocupa un lugar preciso en sus textos del cine. El concepto de “gesto” me interesa como elemento crítico de lo que llamo una tradición jurídica de la filosofía, basada en las figuras que inventó Kant y que predominan en los discursos filosóficos contemporáneos: interrogar a la realidad, emitir juicios sobre la verdad, acudir al tribunal de la razón. Esas figuras de Kant produjeron el mito por el cual la filosofía está más cerca del derecho que del teatro y las artes. Para este modo de comprender la filosofía, el filósofo es un juez; a mí me interesa recuperar la idea que está en Nietzsche y en Deleuze, pero que también ya está en Platón, del filósofo como artista, como dramaturgo, como actor. Entonces, me interesa el paso del tribunal de la razón al teatro filosófico de los gestos. De este modo, puedo tratar como filósofos a los cineastas, y al revés: es una operación filosófica donde tanto filósofos como cineastas trabajan con los mismo materiales.

¿Nos puedes recomendar algún libro que aborde el cine y la filosofía?

R: Primero, NO recomendaría leer a Deleuze (risas). Creo que es un error, que se da algunas veces en las facultades de cine, hacer leer a Deleuze sin tener ninguna formación en filosofía. Me parece que el trabajo de Deleuze sobre el cine no es un intento por acercar el cine a la filosofía, sino simplemente pensar cinematográficamente. Es por ello que las y los cineastas que van a buscar ideas a Deleuze, muchas veces se devuelven con las manos vacías. La reflexión de Deleuze forma parte de un proyecto mayor que instituye una crítica de toda la tradición filosófica occidental, y no comprender eso, le resta mucha potencia a su trabajo, tornándose de este modo incomprensible y disparatado.

Lo que sí recomendaría es alguno de los trabajos de Jacques Rancière dedicados al cine. El de Rancière es el trabajo de un cinéfilo, de un archivista, alguien que ha visto y que goza del cine (de Deleuze, se cuenta entre rumores, que no vio las películas que refiere en sus libros, que muchas se las contaron). De entre ellos, recomiendo La fábula cinematográfica, editado en castellano por Cuenco de Plata. En este libro, el autor desarrolla la idea de cómo el cine contiene la potencia política de emancipar las imágenes de los mitos, y así producir revoluciones a nivel estético. Es un gran libro sobre la relación entre estética y política.

Otro libro que recomendaría es La crueldad de las imágenes de Antonio Rivera García, publicado por la editorial Guillermo Escolar. Este libro es impresionante, es una obra magna que revisa en profundidad y de manera exhaustiva las principales discusiones de los siglos XX y XXI que vinculan al cine con la política. Va desde los orígenes del cine hasta las series más recientes de HBO, a fin de articular una tesis democrática del cine.

Por último, un libro que no es sobre cine específicamente: Imaginación material de Andrea Soto-Calderón, publicado por Metales Pesados. Este libro, y toda la obra de Soto-Calderón, me parece que establece un vínculo entre el cine y la filosofía desde las formas. No “escribe sobre cine”, sino que más bien escribe cinematográficamente sobre un problema central para el cine, pero también para los desafíos políticos de nuestro tiempo, como es la imaginación. Lo que hace la autora es imaginar un nuevo concepto de imaginación, y eso lo hace escribiendo de otro modo, ordenando de otra manera, inventando conceptos.